Hannah Arendt avait raison. La banalité du mal existe. Elle s’exhibe dorénavant en une de magazines, quand elle n’est pas disséquée par les concernés eux-mêmes.

Lorsque j’ai ouvert pour la première fois le livre de Muriel Cerf, Bertrand Cantat, ou le chant des automates, un sentiment d’effroi m’a parcouru le long de mon épine dorsale. A l’époque, je n’ai peut-être que 15 ans, mais le meurtre de Marie Trintignant a été décisif dans mon engagement féministe.

Élevée au milieu des livres, j’ai grandi en intériorisant cette idée d’amour haine, d’amour passion, d’amour destruction. D’un côté, l’homme maudit, prisonnier de ses stigmates l’engageant vers la voie de la cruauté, et puis de l’autre, la femme, seule face à son destin, consumée par cette rage amoureuse dont elle est la victime, passive.

L’histoire culturelle nous abreuve d’un imaginaire romantique, où l’homme, artiste par nature, use et abuse de ce pseudo génie inné en toutes circonstances, y compris les plus tragiques. Combien de fois, avons-nous du supporter les longues complaintes amoureuses d’hommes brisés par nous, les femmes, putes, tentatrices, hystériques, rendant le masculin si pitoyable, si brisé, qu’il doit, à son tour, nous briser.

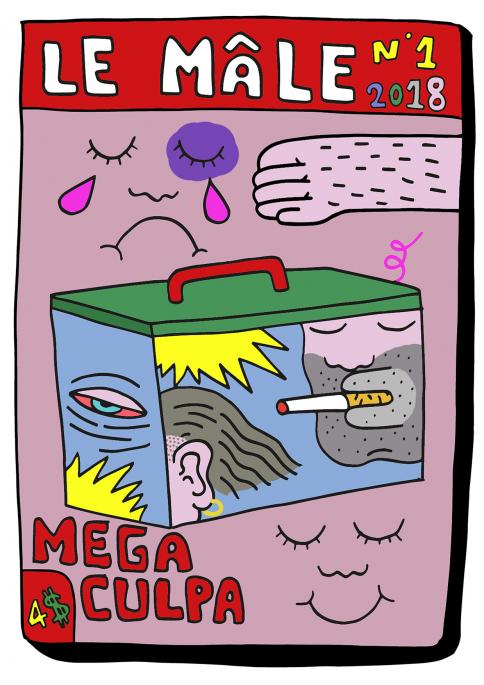

Barbe de trois jours, le cheveu négligemment décoiffé, l’œil essoufflé par l’existence. Bertrand Cantat a sans doute fourni là sa plus belle œuvre: une caricature sans faille de l’homme que l’on doit plaindre, oubliant par la même l’acte ayant conduit à ce déballage malaisant. Ni le premier, ni le dernier.

La passion amoureuse n’est qu’une énième fumisterie.

L’empathie inversée. Le bourreau qui devient victime. Voilà ce que nous devons apprendre dès le plus jeune âge. Les femmes sont l’investigatrice de ce mal être. N’y voyez aucune pulsion. Non, un choix librement pensé, étudié, avec une minutie à la limite du gerbant. Tout ceci, parce que nous devons payer un poids émotionnel balourdé par maman, ou je ne sais quelle autre figure féminine absente, ou trop présente. Le héros maudit, tiraillé entre l’ombre et la lumière, victime de ses propres démons, transformés en un business que l’on doit appeler art.

Mais il n’est pas le seul. Combien d’écrivains, de scénaristes, de réalisateurs, de musiciens et j’en passe, devons-nous encore subir? La fameuse phrase, revenant comme un coup de poing pour chaque victime: il faut séparer l’homme de l’artiste. Mais on leur a pas dit que c’est l’homme qui fait l’artiste? Les séparer est chose impossible. Ils marchent, main dans la main, exhibant ce qu’ils sont, dans ce qu’il y a de plus laid, sous un tonnerre d’applaudissements. Regardez-moi, je souffre. Laissez-moi rire. Sainte-Beuve écrivait: «la littérature, la production littéraire, n’est point pour moi distincte ou du moins séparable du reste de l’homme et de l’organisation: je puis goûter une œuvre, mais il m’est difficile de la juger indépendamment de l’homme même; et je dirais volontiers: tel arbre, tel fruit». Mais nous sommes dans une société de Marcel Proust, qui considérait, qu’il faut distinguer l’homme de l’œuvre, et réévaluer le rôle du lecteur, et plus généralement, du public. Mais que se passe-t-il quand nous nous retrouvons face à un homme fabriqué de toutes pièces par les critiques? Nous sommes entourés de mythes, de créations que nous ne maîtrisons plus. Nous avons été abreuvé d’histoires, de rêveries, parfois de cauchemars, sans prendre la mesure de tout ce qui se tramait en coulisses. Cet amour courtois, vous savez, celui où les chevaliers violaient les demoiselles en détresse, sans doute pour les sauver d’elles mêmes. Elle est longue, la tradition des femmes qu’il faut remettre dans le droit chemin. Allez savoir ce qui se passe dans la tête d’un homme qui préfère éluder la question des violences physiques pour ne se concentrer que sur des terminologies digne d’une cour de récré.

La passion, elle est belle, elle est noble, qu’on te dit. C’est le coup de folie, l’instant fatidique, qui fera une bonne histoire à raconter dans les livres. Une chose qu’on ne peut maîtriser. La vie. Comme un enfant qui tape du pied parce qu’on ne lui donne pas assez vite ce qu’il convoite. Et c’est nous, les femmes, qui sommes traitées de gamine. Drôle d’ironie.

On ne peut expliquer le crime passionnel, pour la simple raison qu’il ne repose sur rien. Son existence n’est qu’une construction crasse consistant à vouloir asseoir la relation du dominé et du dominant. Par un subtil tour de passe passe, la société à réussi à inverser les codes. Car s’il on écoute ces hommes, selon leur point de vue, qui est le dominé, qui le dominant? Qui est le gentil, qui est le méchant?

On est pervers mais l’art soigne. On est meurtrier, mais on doit apprendre à vivre avec la souffrance d’avoir commis l’irréparable. A travers de longues logorrhées où la victime, étonnement, se retrouve réduite une seconde fois au silence. Jamais l’autre ne rentrera en ligne de compte. Passif, il est le déclencheur de la névrose, de la haine, qui doit donner la pâté à bouffer le dimanche midi pour toute la petite famille. L’artiste n’exulte pas son côté obscur, il le consomme, encore et encore, puis nous le crache à la figure. La passion n’est pas une excuse, elle n’est pas un mea culpa. Elle n’est qu’une vulgaire publicité, un simple outillage de communication.

Canoniser le salopard, voilà le mantra de nos sociétés actuelles. Annie Erneaux, dans un article du Monde, parlait de littérature-spectacle. Nous pouvons l’étendre à tous les domaines touchant à l’art. Une double perversion, où l’œuvre est une marchandise et où l’on doit assurer une promotion, à travers ce qu’on appelle «l’image médiatique». Occuper le terrain, coûte que coûte, même si c’est pour nous balancer de la merde. Car au final, on ne présente plus que des simulacres de débat, rattrapés par des excuses pitoyables quand ça dérape, comme si on ignorait la tôlée que tout ce bordel peut susciter à chaque fois. L’idée, ou l’objet n’est qu’en second plan. Ce qu’on veut, c’est des larmes et du sang. De la performance, à défaut de soulever les questionnements. Comme un renoncement quasi généralisé au rôle, à la finalité, d’une œuvre, pour se focaliser uniquement sur l’homme, devenu lui même non plus un artiste, mais juste un simple paquet de lessive à qui on accole une petite histoire qui justifie la une des magazines.

Non, on ne peut pas séparer l’homme de l’artiste, tant qu’ils continueront à s’écrire dans le déni.