Je crois qu’aucune autre écrivaine ne m’a donné autant envie d’écrire que Kathy Acker. Pas seulement pour ses cheveux courts et ses lèvres très rouges. Mais juste pour cette phrase lue alors que je n’étais qu’une adolescente. «I want you to fuck me, i want you to fuck me twice». Ecrire ce genre de choses, en étant une femme avec des lèvres très rouges, on ne s’en rend pas compte, mais à quinze ans, ça fout une claque.

Elles sont ainsi, mes jolies des 90s. Des loseuses sublimes à la peau dure, avec ce qu’il faut de rage sur le bout de la langue. Vivre l’existence fugace des beaux jours, pour mieux se terrer là où ça fait mal. Je revois parfaitement ces gueulardes, empoignant les mots comme on empoigne les affronts. Que ce soient dans les failles ou l’errance. La douleur salvatrice dans un décorum pretty in pink. Suer la mort par tous les pores de la peau, alignant les stigmates pour mieux les pulvériser, avant cramer sa vie par les deux bouts, pour mieux la sentir vibrer. Mes kinderwhores à la gâchette facile. Féminité exacerbée à l’instinctif démesurée.

Une histoire longue, faite de chemins de traverse et de rencontres hasardeuses. Souvent mal comprise, mal jugée. On pourrait commencer à tracer le conte en 1981 avec Courtney Love, Ursula Wehr et Robin Barbur. Les filles ressemblent à des héroïnes de tragédies grecques aux relents gothiques, dans leurs parures diaphanes et leurs cheveux noirs bleutés. C’est l’époque Sugar Babylon. Love à la musique dans les tripes et des rêveries de gloire avec ses copines. Rien n’en ressort vraiment mais déjà se dessine la future mère des laissées pour comptes et autres follasses en perdition.

Tour à tour punkette et neo goth romantique, Love traverse les modes avec pour seul leitmotiv: accomplir sa destinée. Elle se fond dans le monde de la nuit et devient stripteaseuse pour survivre tandis que les drag queens lui apprennent à devenir féminine, elle, la gamine dont la mère refusait une paire de babies vernies.

Car Love est une gosse angoissée, rêvant d’organes humains et de squelettes, alors que ses demies-sœurs vivent dans un petit monde parfait de petites robes et de poupées dont on lui interdira l’entrée.

Alors Love hurle. Elle hurle autant qu’elle peut, jusqu’à ce qu’elle rencontre une autre fille avec qui hurler. Kat Bjelland est une jolie nana de Portland, connue pour traîner dans quelques formations post punk. Nous sommes en 1984. Pom pom girl, aimant tout particulièrement écouter Billie Holiday et lire Sylvia Plath dans un gros fauteuil. Elle boit du kaluha pris dans l’armoire à alcool du paternel, en échafaudant des plans pour se casser da la baraque familiale.

La jolie fille a un regard un peu naïf, mais sait lâcher de jolies verves cyniques quand on s’y attend le moins. La concurrence est difficile pour Love, trop grosse, trop bizarre. Sugar Baby Doll, Pagan Babies, Babes In toyland, et puis plus rien. Même si les mômes s’adorent, les disputes sont fréquentes. Un je t’aime moi non plus continuel, amitié toxique jusqu’à la moelle.

Pourtant, elles partageront tout, jusqu’à ce personnage que chacune arborera dans leurs groupes respectifs, Hole pour Courtney Love, Babes in Toyland pour Kat Bjelland. Les enfants salopes, comme les baptisera l’Angleterre, fascinée par ces rockeuses d’un nouveau genre qui intrigue pour leur côté Caroll Baker sous amphétamines.

Parce que les filles sont trop gentilles, enfantines, naïves, aussi. Peu à peu, le silence s’installe, jusqu’à l’effacement total, malgré les sales mots sur la mélodie du bonheur en carton-pâte. Les voix tentant de s’affirmer se tarissent, le choix d’affronter la masculinité selon ses propres règles connaît une impasse. La girl culture mute, et devient plus offensive.

Car croire que le kinderwhore n’est qu’une histoire de fringues, c’est se caler le doigt jusqu’à l’arrière du crâne. C’est pire que ça. C’est le punk que l’on avait perdu au milieu de ces gros bras qui se pensaient à l’abri de la tornade. Loin du cliché de savoir de qui Bjelland ou Love avaient popularisé les godasses Mary-jane chez les plus de cinq piges, comme tu peux le voir. Mais la presse aime ça. Elle aime toute cette guerre de chiffons. Cette hargne à chaque coin de cols Claudine. Pour la première fois, des musiciennes au style affirmé devenaient une volonté suffisante pour imprimer du papier, mais pas forcément pour les raisons qu’on attendait.

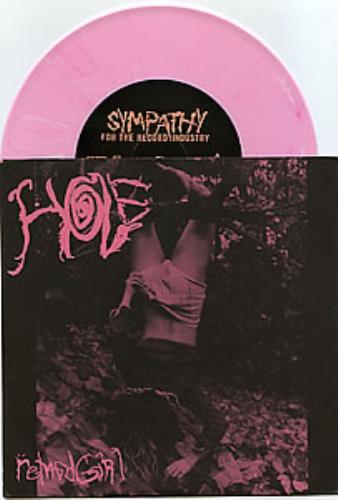

Il faudra que 1990 sonne pour que le label sympathy for the record industry sorte le premier single de Hole, Retard Girl. Pressé en vinyle rose pâle avec une photo de Kat Bjelland en petite culotte, on peut lire sur la pochette intérieure: Gardez-vous bien d’avoir des enfants avec des gens que plus tard vous trouverez repoussants…je suis libre de vomir mon propre être.

Vomir son propre être, ça, Love sait y faire. Vomir la mère, vomir la sœur, vomir la prom queen, celle sur la couverture de Live Through This. Eye liner et bouquet de fleurs des victorieuses d’un nouveau genre. L’envie et la répulsion. Le rêve et le cauchemar, celle de la petite pisseuse plump, attendant de prendre sa part du gâteau. Love est à l’arrière du disque, chemise informe et cheveux filasses. Elle a 8 ans à tout casser. De l’époque où maman voulait vivre dans des communautés sur bord de route. Là où il ne devait y avoir aucunes distinctions artificielles et stéréotypées entre les deux sexes. Parfaire éducation pour la petite qui n’avait pas besoin d’être féminine quand on est destinée à être artiste. Des conditions de vie rudes, où la gosse continue sa collection des rejets. Revanche sur l’existence? N’allons pas faire de la psychologie de comptoir. Pourtant. Casser la beauté, casser la fragilité. Reprendre la couronne à Miss Perfection. Et puis gueuler aussi fort que possible, sexuelle et agressive.

Du kinderwhore, on ne dira que le strict minimum. Les 90s se déchirent devant les cris de cette armée d’un nouveau genre. Les Babes in Toyland se hissent à une place de choix avant de s’écrouler, mais c’est Hole qui, finalement, tutoie les étoiles. Propulsée sous les feux des projecteurs, Courtney Love passe la plupart de son temps à cuver sur les canapés d’interviews plutôt qu’à causer d’un quelconque féminisme. Pourtant. La nana n’est pas prise au sérieux. D’elle, on dira tout et son contraire. Arriviste, martyr, folle, droguée, héroïne. On dissèque ses moindres pas, ses moindres gestes. Son comportement, sa vie sexuelle, ses déboires, ses dérapages, parfois même ses moments de grâce sont analysés jusqu’à la gerbe. Love est comme un être désincarnée, une crevure qu’on passe au pugilat, soit à l’admiration béate.

Réduite au simple rang de gamine hystérique, son seul crime est sans doute d’avoir le courage de mettre ses démons sur la table. Alors que l’on célèbre Kurt Cobain, son époux, saint père des artistes torturés carburant à la dope, Love est quant à elle punie pour cette transgression. Car dans le rock, même la mythologie semble être genrée. Vouloir monter sur scène est une chose, montrer ses stigmates en est encore une autre. Fascinée par l’image de la femme déchue, Love apprend à récupérer les crachats pour en faire sa propre force. Elle veut la rédemption, et elle ira la chercher avec les dents s’il le faut.

Malgré les attaques répétées contre sa personne et plus particulièrement sur son mode de vie (on se souvient de l’article de Vanity Fair paru en 1992 accusant Love d’avoir consommé de la drogue pendant sa grossesse), les journaux se ferment de plus en plus à son travail.

Pourtant, Love est loin d’avoir créé la discorde au sein de la presse musicale spécialisée. On peut citer l’article du Melody Maker écrit par Everett True qui déclare que Hole est le seul groupe sur lequel on peut compter. Au NME, on compare Pretty on the inside aux plus grands classiques de punk américain. Teenage Whore est single de la semaine chez le très respecté Spin. L’album figure parmi les préférés de la rédaction du CMJ, magazine influent des universités et radios indépendantes. Quand à Elizabeth Wurtzel, célèbre pour son Prozac Nation, elle écrit dans une critique publié au New Yorker qu’il s’agit du disque le plus irrésistible de 1991.

Même si Joe Strummer lui dira que de toute sa vie, il n’a jamais entendu quelqu’un jouer aussi mal de la guitare, Love attire l’œil, même le temps d’un soir, aux manettes de Faith No More, dans une autre vie. Car elle est, qu’on le veuille ou non, dans la tradition pure du rock. Celle où l’on ne s’excuse de rien, et certainement pas de ce que l’on est. Même si les rock stars l’emmerdent plus qu’autre chose, elle veut leur pouvoir. S’approprier toute cette énergie qui vient du rock, et la transformer dans ses mains de femme. Love est ainsi. Toujours partante pour rouler sur du verre pilé avant de mettre le feu à ses cheveux.

Retour sur les 80s. Seattle bouge. Bruce Pavitt quitte Olympia où il a lancé son label indé, Sub Pop. Ses potes de lycée, Kim Thayil et Hiro Ymmamoto le rejoignent. Là-bas, ils montent le groupe Soundgarden en compagne de Chris Cornell. 1987, le groupe sort son premier 45-tours, Screaming Life, qui attire l’attention des majors sur le fameux son de Seattle.

C’est l’époque où l’industrie du disque change son fusil d’épaule. Le monde de l’underground et du mainstream se brouillent, un peu comme à la manière des sixties, toutes proportions gardées, dont le milieu indie se réclamera dans une certaine mesure. Le grunge est bankable, malgré son aspect crasse. Les groupes de rock s’affranchissent de la ligne de démarcation, emboîtant le pas des punkos 80s voulant s’introduire dans la grosse machine. L’intellect rentre dans le mass media, et le populaire n’est plus forcément un gros mot dans la tête de certains musiciens.

Musicalement, on cherche un consensus. A côté des titres purement commerciaux se dessine un genre hybride, à la croisée des mondes, pouvant satisfaire tout autant l’oreille distraite que celle de l’esthète, si tentée qu’il veuille bien se laisser séduire. On laisse une certaine marge de manœuvre aux types venus d’autres coins, mais subtilement, l’underground se fait peu à peu bouffer par monsieur dollar. C’est l’ère du basculement. Les références s’entrechoquent pour glisser lentement vers l’industrie du fric. Nouveau palier. Les subcultures, vouées par essence à rentrer dans la culture pop, finissent en plus par remplir les tiroirs caisses. Drôle d’ironie pour ces genres qui souhaitaient s’affranchir des grosses machines.

Même si les artistes sont encouragés à faire partager la vision et la conception de leur travail, la culture mainstream se charge de n’en conserver que quelques bribes, expliquant en grande partie la raison pour laquelle on garde aujourd’hui plus facilement en tête les platformes shoes d’Emma Bunton que la richesse musicale de cette période, et encore moins ses enjeux, surtout pour les femmes, résumés en deux mots à la va vite : le dorénavant famous girl power, érigée aujourd’hui en cri marketing pour certains, ou en top coat féministe pour d’autres.

Mais les 90s, c’est aussi et surtout le Riot Grrrl, et pas vraiment le kinderwhore. Pour beaucoup, les deux courants ont même tendance à ne faire qu’un, à tel point qu’on a souvent considéré le kinderwhore comme ancêtre du Riot. Pourtant, les deux genres n’ont pas grand-chose à voir. Même si les nanas partagent un goût prononcé pour la gueulante et le collage girly, le riot tire ses racines des théories féministes étudiées à la fac tandis que du côté de Love, on est plus axé démons intérieurs et prose acharnée. Pourtant, l’héritage féministe à travers le kinderwhore est fortement minimisée au détriment du riot grrrl, n’étant vu aujourd’hui que comme un style vestimentaire, en grande partie grâce à une Kathleen Hanna ayant effectué un beau travail de mystification autour de son propre militantisme, donnant aujourd’hui la sensation qu’en dehors d’elle dans les années 90, il n’existait que le néant.

Mais c’est le jeu de l’époque. Raconter des cracks histoire de tirer la couverture sur soi. Une façon sans doute de se foutre du nouveau système qui leur reniflait le derrière. Car en chacun de ses kids de la scène noise résidait le désir de faire plier les majors. Ainsi, lorsque Kurt Cobain proclamera « Nous avons gagné » à la journaliste Gina Arnold, il confirmera cette guerre débutée quelques années plus tôt. Une guerre instaurée par tous ces labels, tous ces fanzines, souhaitant enfin montrer au monde qu’on pouvait faire courber l’échine à tous ces gros culs costards cravates, avec simplement une vision et une âme.

Le con.

L’indé commence alors à s’effriter, comme son ancêtre le punk, fourvoyé, éternelle sale désillusion des gosses rêvant debout.

Certains résistent, mais ça n’est pas assez. Les riot grrrls décident de fermer la porte aux médias tandis que les puristes sont de plus en plus hostile à Love, lui reprochant son penchant pour le star system.

La girl culture, reprise par l’industrie mainstream, est vidée peu à peu de sa substance pour ne garder que l’aspect visuel et vendable de la chose à l’intention des adolescentes. Les discours se raréfient et les principales protagonistes continuent en sous-main de faire vivre le concept sans pour autant réussir à l’imposer, tiraillées dans ses propres manquements et contradictions, tout particulièrement sur la question raciale, comme on peut le lire dans l’essai Riot Grrrl, Race et Revival de Mimi Thi Nguyen.

A ces gamines qui la jugeaient trop commerciale ou trop portée pop (sérieusement, où est le mal d’aimer Fleetwood Mac?), Love leur répondra, dans sa légendaire gentillesse, qu’elle avait mûri. J’aime beaucoup cette pique. En ce sens, même si les mots paraissent durs, ils reflètent une réalité au sein même de la girl culture: la nécessité, comme toute chose, de grandir.

La transformation de Love après la mort de Cobain est symbolique de cette nouvelle donne. Son infiltration dans le monde du cinéma par le biais de Milos Forman installe Love comme une artiste sérieuse, mais plus encore, une adulte aimée par d’autres adultes.

Ceci peut paraître anodin mais ce changement de cap dans la carrière de Love incarne toute la dualité des années 90 et la manière d’exprimer son féminisme. Tandis que Kathleen Hanna joue aux chaises musicales et à la confection de petits gâteaux, Love s’interroge sur l’infiltration dans la population du style riot, et se demande si ces filles saisissent bien l’ironie qui s’en dégage, ou bien s’il y a une sorte de pression ambianteles encourageant à paraître jeunes, mignonnes et inoffensives. Elle confie au Melody Maker sa crainte de voir les riot grrrls devenir «super mimi, super cucul, chichichouchou», avant de rajouter que «si les médias s’excitent, c’est parce que les femmes sont ineptes, naïves, innocentes, maladroites, nunuches». «Moi aussi j’ai porté ces petites robes, dira-t-elle, et parfois je le regrette».

Love pointe du doigt les propres limites de ce genre qui se voulait pourtant profondément réfléchi, retournant habilement la balle à une Hanna ayant passée une bonne partie de son temps à dénigrer, parfois de façon violente, Courtney Love. En participant activement aux rumeurs disséminées dans les journaux et en insinuant de façon parfois lourde sa supériorité intellectuelle sur elle, Hanna fait preuve d’un sisterhood à géométrie variable et le coup de poing donné par Love au Lollapalooza de 95, avec du recul, n’a pas été volé.

Fortement influencé par Calvin Johnson, le riot grrrl accuse pourtant une autre faiblesse de taille, à savoir la quasi absence de l’émotionnel chez l’artiste femme. Même si la bienveillance et la gentillesse doivent régner en maître, tout comme les thèmes chers à la girl culture, à savoir la connaisance et la liberté de son propre corps, tout ceci laisse peu de place à l’expérience personnelle ou à des questions liées à la psyché, comme Love le fera dans ses textes et sa musique.

L’émergence d’une scène féminine dans le monde mainstream est une particularité des années 90. D’une manière assez impressionnante, une flopée d’artistes féminines se réclamant du rock, de la folk et de la country fait son entrée dans le monde de l’entertainement. Pas vraiment nourri par le girly, ces femmes mettent alors en place ce qu’on pourrait appeler une culture de la femme.

Cette scène, intégrée à la culture mainstream, devra pourtant faire face à de nouveaux stop, lancés par les majors et les radios toutes puissantes. Un nouveau combat se met alors en place: s’affirmer dans un monde où business rime avec masculinité. De la girlhood des 80s, naitra la womanhood.

La suite au prochain épisode…